Фарит Мухаметшин, заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации РФ, посетил научно-исследовательские лаборатории и центры Института авиационной и ракетно-космической техники (ИАРКТ) и ознакомился с тем, как идут работы по перспективным проектам.

Первая рабочая встреча прошла в Центре беспилотных систем. Эта тематика близка Фариту Мубаракшевичу. Окончив Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева (сейчас КНИТУ им. А.Н. Туполева), он долгое время работал в Центральном аэрогидродинамическом институте – ведущем научном центре СССР и России в области авиастроения.

Давид Овакимян, директор Центра беспилотных систем (ЦБС-229), продемонстрировал наиболее интересные разработки, в числе которых простейшие FPV-дроны, беспилотные летательные аппараты мультироторного типа разной размерности, а также аппараты самолетного типа с возможностью вертикального взлета и посадки.

Особый интерес вызвал гексакоптер, оснащенный портативным газовым хроматографом. Как и сам дрон, этот уникальный прибор разработан и испытан в Самарском университете им. Королёва.

"Это дрон-эколог, который способен вести мониторинг химического состава атмосферы, определяя концентрации интересующих нас веществ на разных высотах. В том числе непосредственно у дымовых труб предприятий, над протяженными инфраструктурными объектами, например, над трассами газопроводов. При этом вся информация обрабатывается непосредственно на борту аппарата, и заказчик может получать ее в режиме реального времени. У нас уже есть опыт применения этого гексакоптера для экологического мониторинга", – рассказал Давид Овакимян.

Михаил Ковалев, проректор по общим вопросам, отметил, что широкому применению подобных аппаратов в интересах частных и государственных заказчиков мешают пробелы в законодательной и нормативной базах. В частности, Давид Овакимян уточнил, что действующие государственные стандарты устанавливают экологические нормативы лишь при использовании наземных установок. Есть также правовые сложности с организацией доступа беспилотных и дистанционно управляемых аппаратов к объектам мониторинга.

Фарит Мухаметшин предложил помощь в привлечении специалистов, способных разработать необходимые нормативные и законодательные акты, а также обещал содействие в их интеграции в правовое поле.

Затем сенатор познакомился с работой Центра приема и обработки космической информации. Максим Иванушкин, ассистент кафедры космического машиностроения им. генерального конструктора Д.И. Козлова, рассказал о том, как создавалась университетская группировка из двух малых космических аппаратов "АИСТ" первой серии.

Андрей Прокофьев, первый проректор – проректор по научно-исследовательской работе, обратил внимание на ситуацию, уникальную для практики "Роскосмоса", когда технологический экземпляр "АИСТа", не предназначенный для полета, был запущен на орбиту через полгода после летного экземпляра и успешно проработал почти семь лет.

Также сенатору продемонстрировали макет МКА дистанционного зондирования Земли "АИСТ-2Д", совместный проект Самарского университета им. Королёва и Ракетно-космического центра "Прогресс". Сотрудники Центра наблюдают за его движением по орбите на рабочем экране – в частности, в момент встречи спутник пролетал в районе пролива Беринга.

Фарита Мухаметшина ознакомили с процессом информационного обмена со спутниками. В частности, специалисты ЦПИ МКА принимают информацию с кубсата SXC3-219 ИСОИ, запущенного по программе "Space-Pi". Он оснащен первым в России портативным гиперспектрометром, разработанным под руководством академика РАН Виктора Сойфера, президента Самарского университета им. Королёва.

Андрей Крамлих, доцент межвузовской кафедры космических исследований, рассказал о работе Международной космической школы. Интерес к ней огромен как в России, так и за рубежом, а конкурс для участия в очных занятиях достигает 10 человек на место.

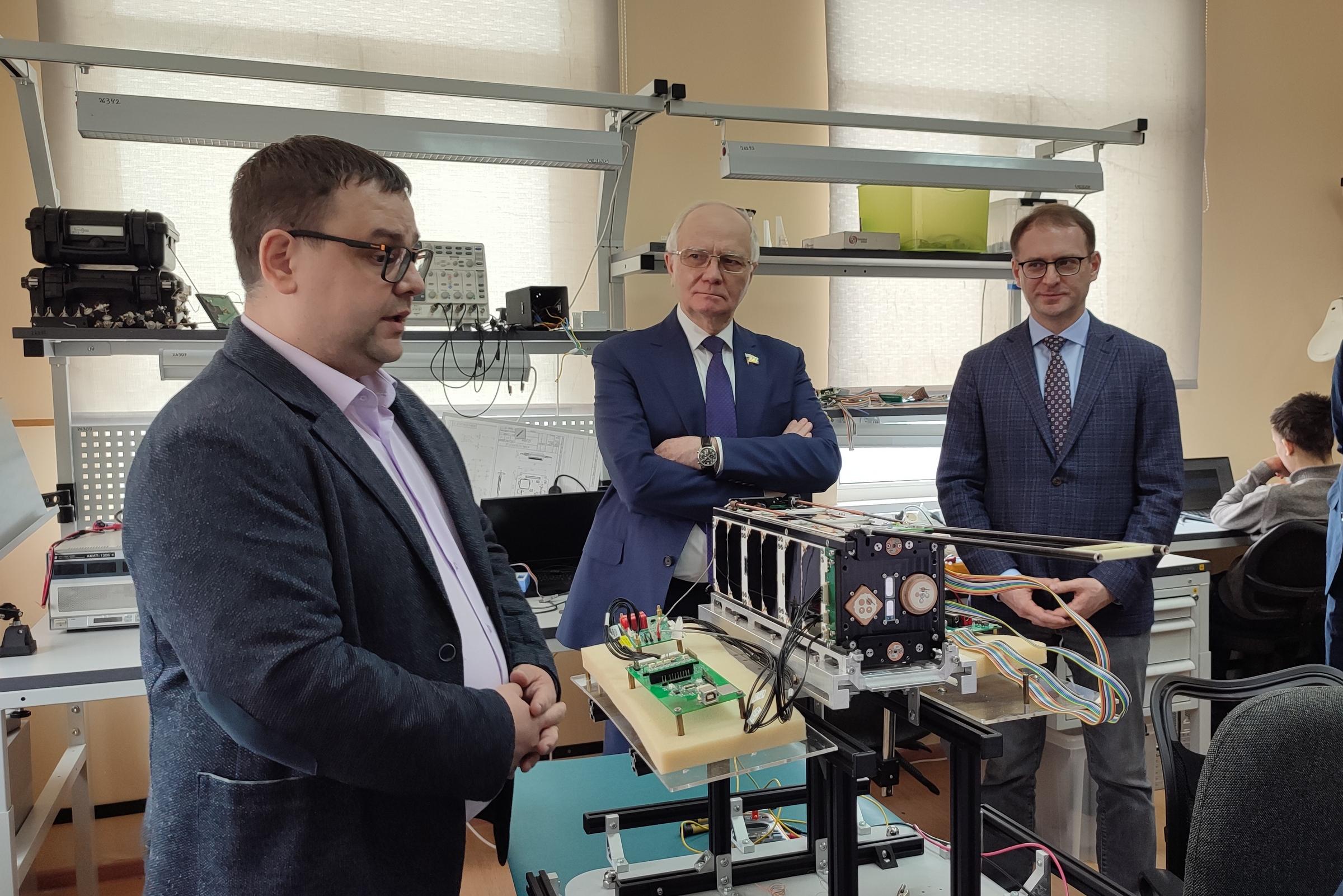

Затем Андрей Крамлих показал лабораторию "Перспективные фундаментальные и прикладные космические исследования на базе наноспутников". Здесь сейчас готовят к завершающему этапу испытаний кубсат "СамСат-Ионосфера", запуск которого запланирован с космодрома Восточный на 2024 год.

Кубсаты Самарского университета им. Королёва участвуют в изучении ионосферы. Это перспективное направление исследований, важное для обеспечения устойчивой связи внутри орбитальных группировок, а также космических аппаратов с Землей.

Андрей Крамлих обратил внимание Фарита Мухаметшина на принципиальное отличие Самарского университета им. Королёва от других российских университетов, участвующих в программах по запуску наноспутников.

"В отличие от большинства проектов, которые сейчас на слуху, Самарский университет им. Королёва владеет полным набором компетенций по разработке, изготовлению и испытанию кубсатов. Основной вклад в их создание вносят аспиранты и молодые кандидаты наук. Но одновременно с ними в процессе задействованы 12-15 студентов – как российских, так и иностранных", – сообщил Андрей Крамлих.

Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва, обратил внимание на то, что сейчас кубсаты размерности от 3U до 16U находятся в фокусе внимания частных российских космических компаний, таких, например, как "СПУТНИКС" и "СТЦ", с которыми сотрудничает университет. Количество разработанных и запущенных ими наноспутников исчисляется уже десятками.

"Создание и испытание кубсатов собственной разработки, включение этих работ в образовательный процесс позволяет Самарскому университету им. Королёва выпускать специалистов с солидным практическим опытом в этой сфере. Наши выпускники очень востребованы в частных космических компаниях, которые сейчас активно занимаются созданием и запуском малоразмерных космических аппаратов", – подчеркнул Владимир Богатырев.

В процессе рабочего общения с учеными ИАРКТ Фарит Мухаметшин отметил важность разработок Самарского университета им. Королёва и обозначил ряд мер по поддержке перспективных проектов.

Со своей стороны, университет выделил сенатору общественного помощника по тематике беспилотных авиационных систем. Им стал Сергей Смирнов, лаборант ЦБС-229 и третьекурсник бакалавриата по специальности "Радиотехника" (группа 6362).