В Самаре издан первый научно-популярный путеводитель по одному из самых масштабных оборонительных сооружений России первой половины XVIII века, известному под названием "Новая Закамская линия". Эта историческая достопримечательность южного лесостепного Заволжья, представляющая собой систему фортификационных сооружений общей протяженностью около 260 км, расположена на территории Самарской области и Республики Татарстан.

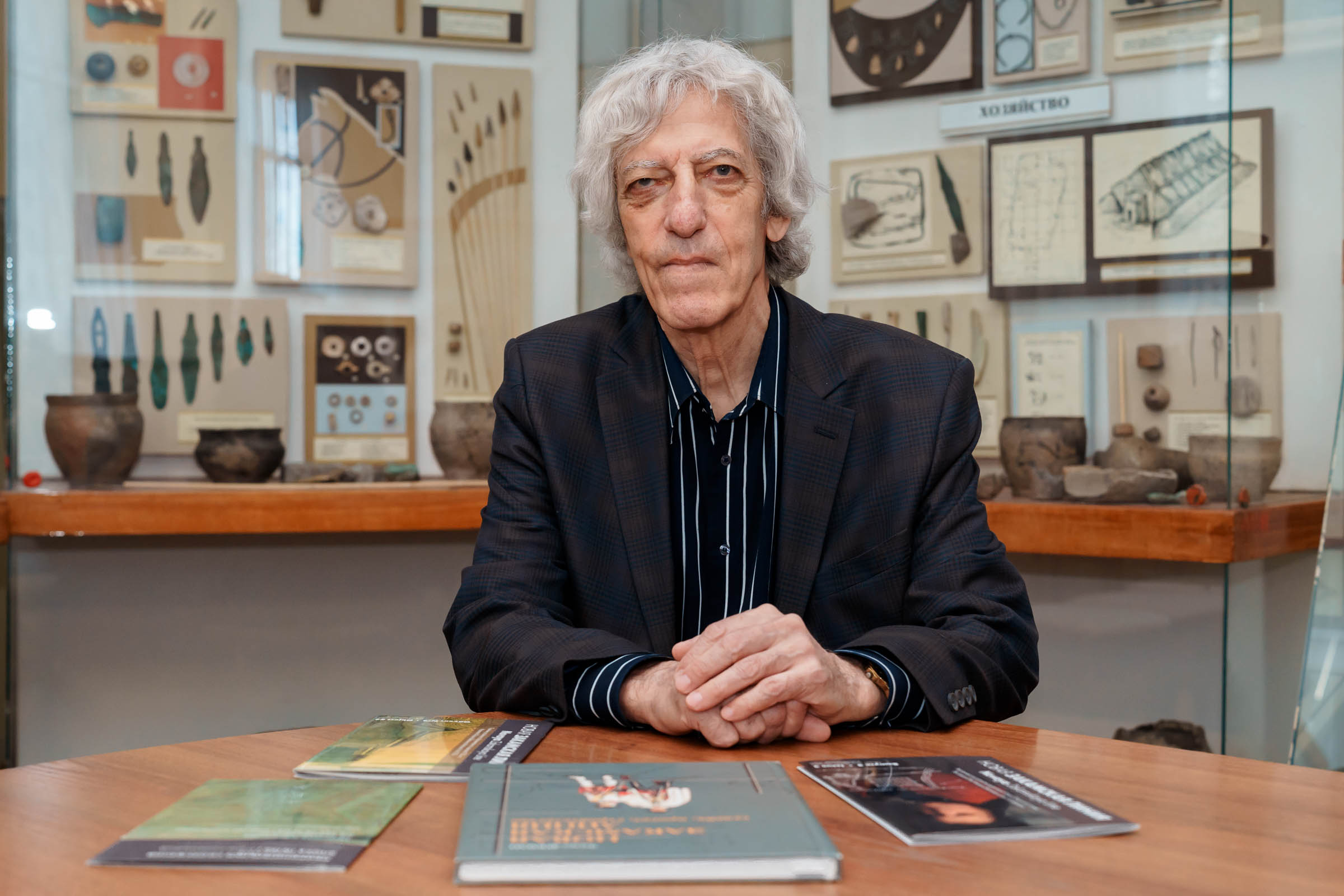

Авторами этого путеводителя, изданного в виде трех красочно иллюстрированных буклетов на русском и английском языках, стали Эдуард Дубман, доктор исторических наук, профессор кафедры российской истории Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королёва, и принимавшая участие в подготовке первого выпуска путеводителя Татьяна Вавилонская, доктор архитектуры, профессор, заведующая кафедрой "Реконструкция и реставрация архитектурного наследия" Академии строительства и архитектуры Самарского государственного технического университета. Научно-популярное издание подготовлено по инициативе и при поддержке Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области и предназначено для всех, кто любит путешествовать по России и интересуется ее историей.

"Новая Закамская линия является уникальным памятником российского фортификационного зодчества. Оборонительная линия общей длиной 260 км проходит через территории семи районов Самарской области и двух районов Татарстана и представляет собой один из немногих хорошо сохранившихся в России образцов поздней фронтирной фортификации первой половины XVIII века. Это, безусловно, выдающийся пример инженерной мысли российских военных инженеров, которые творчески развили западноевропейский опыт возведения подобных укреплений - с использованием земли в качестве основного строительного материала", - рассказал Эдуард Дубман.

По словам ученого, активное освоение и заселение территорий на юге и юго-востоке будущей Российской империи шло еще с конца XV-XVII веков. Однако интенсивное освоение южной лесостепи Самарского Заволжья началось только в XVIII веке. Связано это было с тем, что россияне попросту боялись селиться на землях Левобережья Волги из-за постоянных нападений кочевников. Местные воеводы писали в Москву, что селить людей за Волгой "от приходу воинских людей опасно".

Можно утверждать, что начало активного заселения Самарского Заволжья было в значительной степени связано с особым интересом Петра Первого к природным ресурсам этих мест. В первом печатном номере первой российской газеты "Ведомости", вышедшем в январе 1703 года, была напечатана новость, что "на реке Соку нашли много нефти и медной руды, из той руды медь выплавили изрядну, от чего чают немалую быть прибыль Московскому государству". Как известно, Россия в начале XVIII века вела тяжелую войну со Швецией. На первых порах не хватало металла для литья пушек, а особенно ощущался недостаток пороха. Для изготовления пороха нужна была сера, месторождения которой тоже обнаружили в районе реки Сок.

На первых порах для защиты местных жителей и серных "заводов" от набегов степных кочевников в Заволжье была создана цепь редутов, или так называемых «Черемшанских форпостов», на которые каждую весну выдвигались крупные военные силы из Казани и ее пригородов. Но этого было мало, и в начале 1730-х годов правительством императрицы Анны Иоанновны было принято решение о возведении масштабной непрерывной укрепленной линии. К ее строительству приступили в 1731 году. Кстати, первоначально на пост руководителя этого проекта назначили генерал-майора Андрея де Брильи, но через пару месяцев он по какой-то причине лишился этой должности. (Как предполагают, именно он мог быть прототипом того самого шевалье де Брильи, блистательно сыгранного Михаилом Боярским в фильме "Гардемарины, вперёд!" Правда, настоящий де Брильи был военным инженером и итальянцем, а не интриганом и французом, как в фильме).

Строительство линии велось с осени 1731 г. более четырех лет и вынуждено завершилось осенью 1735 года, то есть в 2025 году Новой Закамской линии исполняется 290 лет. Ежегодные строительные работы в 1732-1735 гг. производились в две смены - с конца весны и захватывали первые осенние месяцы. В каждую смену предполагалось мобилизовать до 10 тысяч и более человек, но собиралось на строительстве гораздо меньше. Всего возвели две крепости - Красноярскую и Черемшанскую, кроме того, перестроили и укрепили основанные еще в середине 1710-х годов два пригорода - Алексеевск и Сергиевск, а также построили четыре фельдшанца (крепости уменьшенного размера), десять редутов и один ретраншемент (внутренняя оборонительная ограда).

В единое целое оборонительную систему соединили протянувшиеся через все открытое степное пространство от Кинельского редута и до пригорода Сергиевска земляные валы высотой до 2,5-3 метров и рвы глубиной до 2-2,5 метров. Значительно более мощными были земляные укрепления крепостей и фельдшанцев. К северу от реки Сок, за Сергиевском, начинались лесные массивы, по окраинам которых были созданы засеки - укрепления из срубленных и уложенных особым образом стволов деревьев. Обязательным элементом линии были сторожевые деревянные вышки, называвшиеся "маяками". В случае появления кочевников на маяках разводили огонь, чтобы поднять тревогу. Защищали эту систему обороны поселенные в Заволжье четыре полка ландмилиции, для которых вдоль линии под защитой земляных укреплений были построены поселения.

"Сооружения Новой Закамской линии представляют собой в основном земляные укрепления и в меньшей степени засеки из деревьев. При строительстве линии русские инженеры добились адаптации уникальных образцов применявшихся в XVIII веке технологий строительства оборонительных сооружений к местным российским природным условиям. Прошло почти три века со времен постройки, а земляные сооружения, пусть и утратившие значимые деревянные детали, до сих пор сохраняют свою четкую геометрическую форму, и их прекрасно видно невооруженным взглядом. Зрелищность этих оборонительных сооружений нередко привлекала к себе внимание исследователей. Например, их осматривал и описывал Василий Татищев, автор "Истории Российской" - первого капитального труда по русской истории, а также основатель Ставрополя-на-Волге, ныне Тольятти", - подчеркнул Эдуард Дубман.

Если брать современную картографию Самарской области, то Новая Закамская линия проходит с юга на восток от Самары вдоль одноименной реки через Алексеевку Кинельского района, а затем при устье Большого Кинеля резко поворачивает на север, пересекает водораздел и выходит на реку Сок, при впадении в нее реки Кондурчи и далее от Красноярской крепости, опираясь на совокупность рвов и валов, а также одного фельдшанца и нескольких редутов, доходит до Сергиевска. Далее она разворачивается на северо-восток и, пересекая лесные массивы Исаклинского, Шенталинского и Челно-Вершинского районов, выходит за рекой Черемшан и одноименной крепостью на территорию современного Татарстана. Далее, пройдя по территориям Черемшанского и Альметьевского районов, линия заканчивается на реке Кичуй.

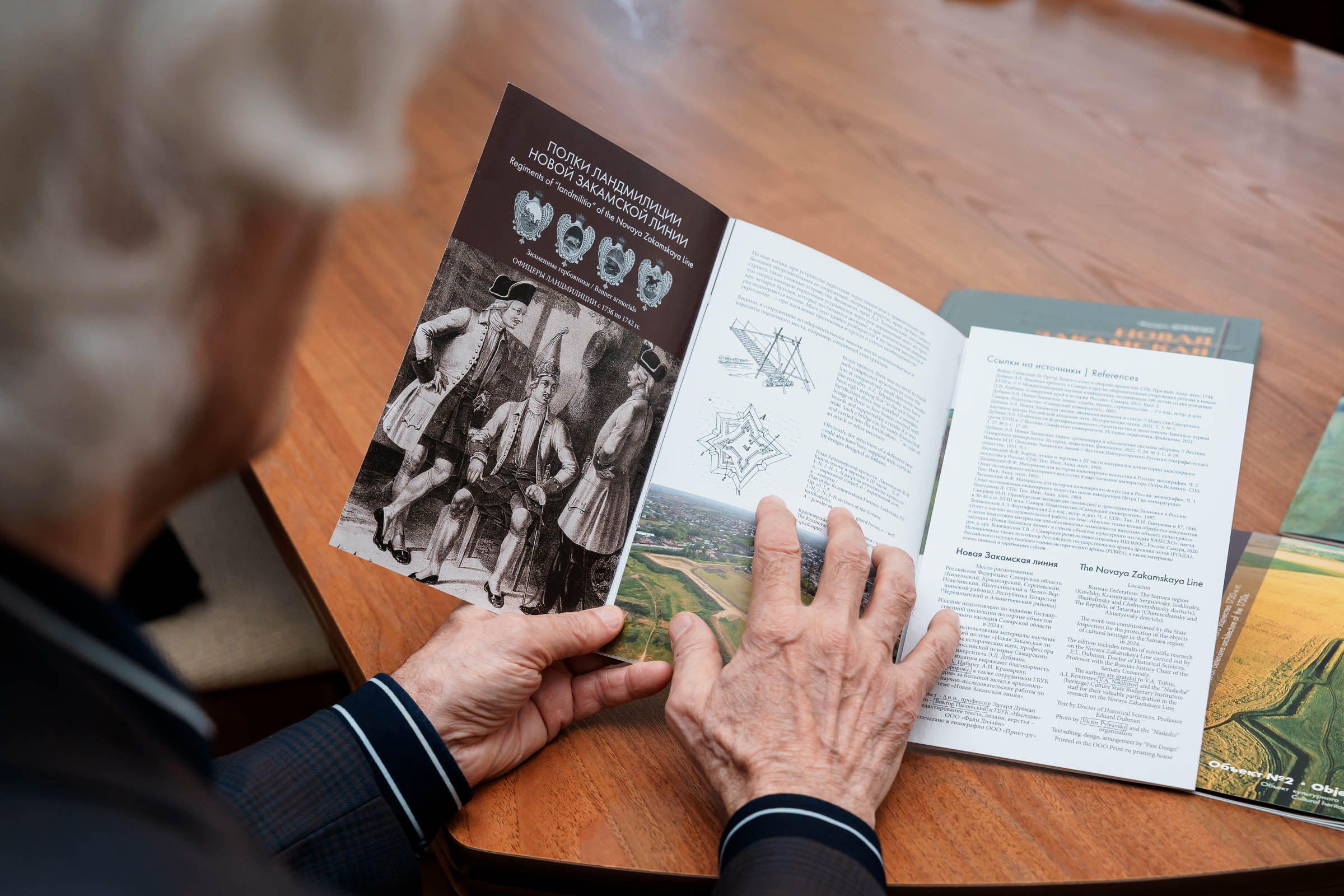

Страницы буклетов украшают фрагменты старинных карт и фотографии оборонительных сооружений в различных локациях, в том числе красочные виды линии с высоты птичьего полета, подробно описывается история создания укреплений, показывается внутреннее устройство фортификационных элементов в виде схем и чертежей. По мнению Эдуарда Дубмана, данное издание, наряду с вышедшей двумя десятилетиями ранее монографией "Новая Закамская линия: судьба, проект, строительство", может помочь в развитии в регионе историко-культурного туризма и заинтересовать людей, неравнодушных к российской истории, которым, возможно, захочется лично увидеть этот уникальный исторический памятник и в буквальном смысле прикоснуться к истории.

"Несомненно, что Новая Закамская линия имеет особую значимость для истории России и мировой истории в целом. В настоящее время продолжаются работы по изучению и музеефикации объектов культурного наследия системы укреплений. Также продолжаются археологические научно-исследовательские работы", - отметил Эдуард Дубман.

Фото: Олеся Орина

RU

RU  EN

EN  CN

CN  ES

ES