Учеба в вузе — это уже давно не только посещение лекций и сдача сессий. Во многих профессиональных сферах тренды и методы работы опережают теоретическую базу, которую студенты получают в университете. Именно поэтому в ведущих университетах стараются делать акцент на практической работе. Один из реальных примеров такого подхода — Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королёва, или просто Самарский университет. Студенты и аспиранты этого вуза активно участвуют в разработках для космической отрасли, научных экспериментах и даже запускают на орбиту собственные спутники.

Дистанционное зондирование

Разрабатывать собственные космические аппараты специалисты Самарского университета начали еще в 1980-е годы, когда вуз назывался Куйбышевским авиационным институтом (КуАИ). Первые спутники "Пион" вышли на орбиту в 1989 году и изучали верхние слои атмосферы. С 1989 по 1992 год было запущено шесть спутников из этой серии.

В апреле 2016 года с космодрома "Восточный" вместе с научным спутником "Ломоносов" на орбиту был выведен малый космический аппарат (МКА) "Аист-2Д". Его разработкой занимались ученые Самарского университета совместно со специалистами ракетно-космического центра "Прогресс".

"Аист-2Д" создан для научных экспериментов и дистанционного зондирования Земли. Размещенная на его борту научная аппаратура позволяет ему также изучать влияние факторов космической среды на качество научных и технологических экспериментов, исследовать микрометеороиды, частицы "космического мусора" и многое другое.

За четыре года работы "Аиста-2Д" специалисты РКЦ "Прогресс" сняли более 8600 маршрутов. Картография — ключевая сфера, где могут быть полезны эти данные. К примеру, материалы космической съемки передают в научно-исследовательский и производственный центр "Природа" для обновления топографических карт России.

Кроме того, данные дистанционного зондирования использует Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области. С их помощью выявляют места несанкционированных свалок твердых бытовых отходов и незаконной добычи полезных ископаемых. Для этих же целей данные с "Аиста-2Д" использовало Министерство информационных технологий и связи Кировской области. Более того, полученная информация помогла в выявлении участков повреждений леса, а также в мониторинге и борьбе с сорными и дикорастущими растениями на земельных участках, которые предназначены для сельскохозяйственных культур.

Космические аппараты нанокласса

Ученые Самарского университета и Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси (ОИПИ НАН Беларуси) занялись совместной разработкой способов изучения ионосферы Земли при помощи наноспутников. Ионосфера — это слой атмосферы, который из-за облучения космическими лучами насыщен заряженными частицами. Концентрация этих частиц влияет на распространение радиоволн и, как следствие, на работоспособность разнообразных технических систем, в том числе космической связи и навигации.

Разработка методов и средств обработки и преобразования информации, поступающей от систем ГЛОНАСС и GPS, необходима для того, чтобы построить динамические модели состояния ионосферы. В будущем это поможет повысить надежность и точность функционирования не только космических аппаратов, но и наземных транспортных средств. Плюс ко всему понимание того, каким образом происходят те или иные физические процессы в ионосфере, откроет новые возможности для перспективных технологий в сфере передачи информации.

"Предполагается исследование волновых процессов и выявление локальных флуктуаций плотности электронной концентрации, что позволит расширить знания о механизмах процессов, происходящих в ионосфере, — подчеркивает заведующий межвузовской кафедрой космических исследований, доктор технических наук, профессор Игорь Белоконов, ставший научным руководителем проекта со стороны Самарского университета. — Это первый совместный проект представителей научных сообществ России и Беларуси, который будет реализован в Самарском университете. Работы по этому гранту будут востребованы при реализации проекта консорциума российских вузов по созданию группировки наноспутников для изучения ионосферы, организатором которого является Самарский университет".

Совместный научный проект с ОИПИ НАН Беларуси — не единственный для специалистов Самарского университета в области наноспутников. Так, в рамках проекта ученых Самарского университета и Физического института им. П. Н. Лебедева (ФИАН) была создана научно-исследовательская лаборатория "Перспективные фундаментальные и прикладные космические исследования на базе наноспутников".

Предполагается, что в лаборатории будут разработаны научно-технические основы создания малоразмерной научной аппаратуры для космических экспериментов в области контроля состояния околоземного пространства, а также мониторинга солнечной активности на базе наноспутников.

Исследования будут проводить и в области фундаментальных наук, и в инженерной сфере. Запланированные работы направлены на создание методов и средств изучения околоземного пространства и солнечно-земных связей с помощью космических аппаратов нанокласса. "Кроме исследований Солнца в рамках гранта мы будем заниматься изучением геофизических полей, а это и магнитное поле Земли, и ионосфера. Планируется создание опытных образцов двух научных наноспутников: первый — в конце 2021 года, второй — в 2023 году", — рассказал Игорь Белоконов, назначенный на должность заведующего лабораторией.

По задумке в лаборатории будут работать более 30 ученых, в том числе из ФИАН, Самарского отделения НИИ Радио, Ульяновского госуниверситета, Института прикладной физики РАН. Также в работу будут вовлекаться студенты кафедры космических исследований, обучающиеся по программам бакалавриата и магистратуры.

Приборы для хвостатых и крылатых "космонавтов"

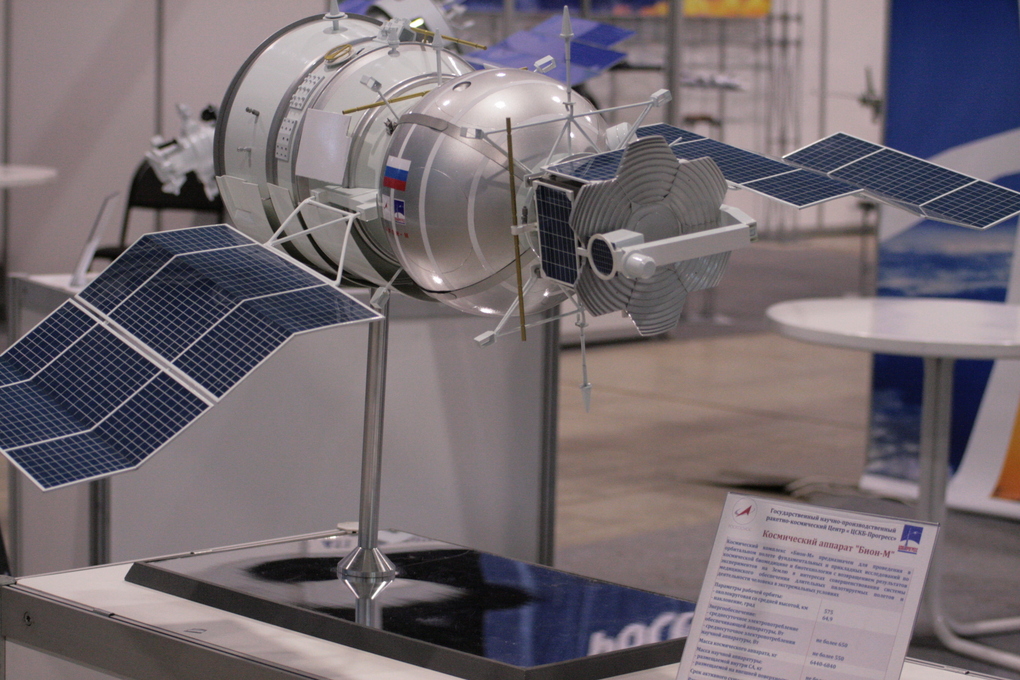

Ученые Самарского университета принимают участие в разработке научной аппаратуры в рамках проекта запуска российского биологического спутника "Бион-М2". Эту орбитальную лабораторию, предназначенную для проведения исследований в области биомедицины, гравитационной биологии и биотехнологий, создают в Самарском ракетно-космическом центре "Прогресс". Как ожидается, на орбиту для проведения экспериментов отправятся мыши, мухи-дрозофилы и наборы семян с различными культурами клеток и тканей растений. Однако испытаниям подвергнутся не только биологические объекты, но и технические — различные полупроводниковые детали и приборы.

"Специалисты Научно-исследовательского института проблем моделирования и управления Самарского университета разрабатывают научную аппаратуру "Карбон-2", "МРТ-2" и "Сигма-2". С помощью этого оборудования на орбитальной лаборатории планируется провести десять технологических и медико-биологических экспериментов", — рассказала ведущий научный сотрудник НИИ проблем моделирования и управления, кандидат физико-математических наук Любовь Курганская.

По ее словам, аппаратура "Карбон-2" позволит исследовать влияние факторов открытого космического пространства на параметры и характеристики различных полупроводниковых приборных структур. "Карбон-2" будет измерять и регистрировать электрофизические и оптические параметры, а также вольтамперные, вольт-фарадные и другие характеристики образцов, которые будут находиться во время полета в открытом космосе. Оборудование "МРТ-2" предназначено для контроля температуры в локальных зонах контейнеров с научной аппаратурой, а с помощью "Сигмы-2" на борту спутника пройдут микробиологические исследования, медико-биологические эксперименты с культурами клеток in vitro и исследования влияния факторов космического полета на семена и клеточную ткань лекарственных, редких и хозяйственно-полезных растений. В подготовке этих экспериментов также участвуют ученые и специалисты Самарского государственного медицинского университета, Института медико-биологических проблем РАН, Самарского медицинского центра "Династия", Самарского НИИ сельского хозяйства РАН имени Н. М. Тулайкова.

Оборудование для спутника "Бион-М2" разрабатывается и в Институте космического приборостроения Самарского университета. Так, три многокомпонентных датчика созданного здесь приборного комплекса "Монитор" будут измерять ускорение, температуру, давление и уровень магнитного поля внутри спускаемого аппарата, а навигационные приемники — определять пространственное положение "Биона". Комплекс "КСКМ-2" позволит проверять алгоритмы компенсации микроускорений и более точно оценивать динамику движения космического аппарата в ходе орбитального полета.

"Ученые очень заинтересованы в информации по уровню микроускорений и динамике движения в процессе полета, а также на этапе спуска и приземления спускаемого аппарата. Очень важно знать, как ведут себя биологические объекты в экстремальных условиях, какое воздействие они испытывают при старте и посадке", — подчеркнул старший научный сотрудник Института космического машиностроения Михаил Калаев.

Самарский университет также участвует в качестве соисполнителя в проекте создания, пожалуй, одного из самых важных приборных комплексов на борту будущей орбитальной лаборатории — системы обеспечения жизнедеятельности (СОЖ). "Разрабатываемый нами блок управления и коммутации является как бы мозгом СОЖ — он будет постоянно контролировать и управлять подачей кислорода и удалением углекислого газа и аммиака, будет обеспечивать вентиляцию газовой смеси, контролировать температуру и давление в газовых баллонах, находящихся на поверхности космического аппарата. Блок также будет фиксировать все изменения, ведя своего рода бортовой журнал, в котором будут данные о том, как живут и чем дышат маленькие живые "космонавты", летящие на "Бионе", — отметил старший научный сотрудник Института космического приборостроения Самарского университета Дмитрий Родин.